Les années 60 marquent l’essor du prêt-à-porter dans la mode.

Autrefois dominée par la haute couture, la mode se destinait principalement à une clientèle élitiste. Les maisons de haute couture ont longuement assisté la recherche d’ultraféminité de la femme après la Seconde Guerre mondiale.

Redevenue maîtresse de maison, la femme se veut élégante et féminine à travers une taille marquée pour dévoiler ses formes, des robes amples et longues pour une démarche raffinée et des talons fins et hauts pour une silhouette plus élancée.

Vingt ans plus tard, l’arrivée des consommateurs nés du phénomène du baby boom, d'après-guerre, a eu pour conséquence ce qu’on appelle la

« fièvre acheteuse », une période de forte consommation en tous genres, qui apporte un nouvel élan au commerce de la mode. La femme (issue de la classe moyenne) veut désormais s’affranchir des tendances bourgeoise de la haute société qui ne correspondent plus à son rythme de vie.

Conscientes de cette réalité, les maisons de haute couture se sont adaptées à ces nouvelles consommatrices en quête de libération vestimentaire et ont créé le prêt-à-porter pour répondre à ce besoin.

Contrairement aux vêtements de haute-couture, le prêt-à-porter ne se fait pas sur mesure et ne provient pas des ateliers de manière artisanale.

Les vêtements sont produits en série avec des tailles standardisées et sont moins chers dans le but d’être plus accessibles.

C’est la démocratisation de la mode par le prêt-à-porter.

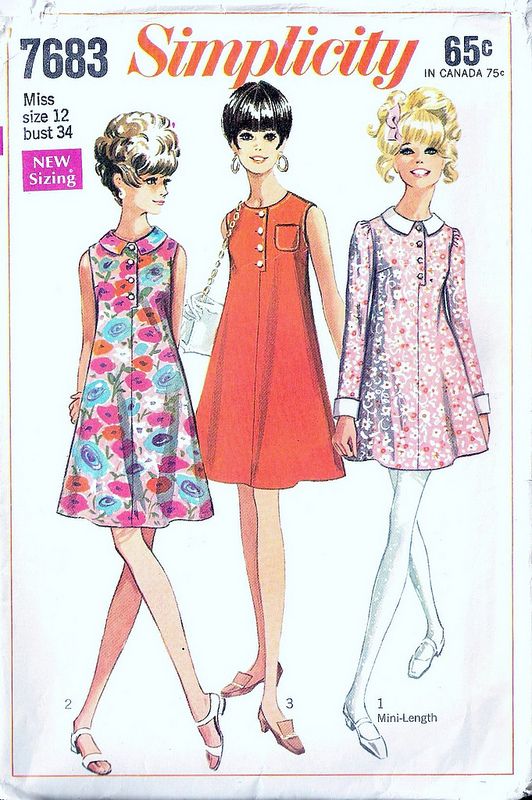

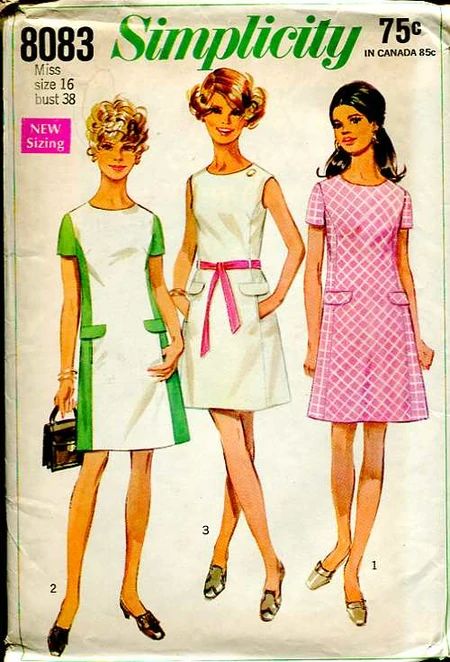

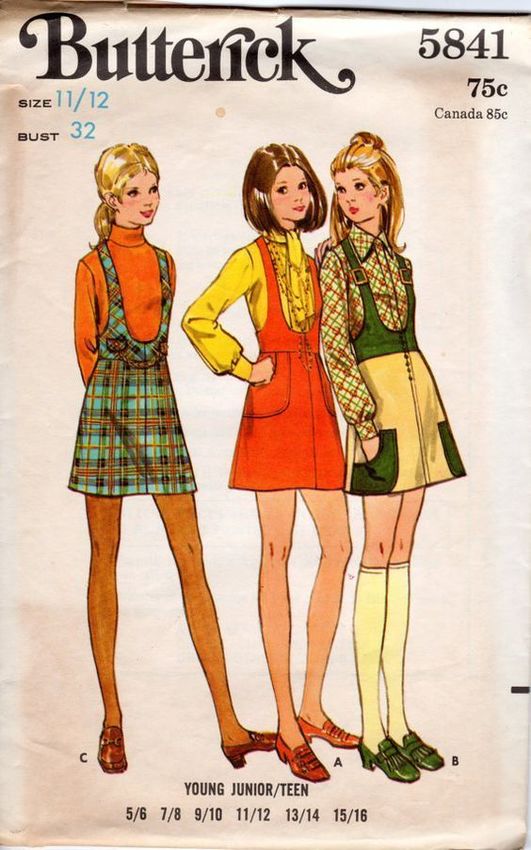

Les sixties sont marquées par de nouvelles tendances, de nouvelles coupes, de nouvelles couleurs et de nouvelles matières qui ont accompagné la quête d'émancipation des femmes.

Coupes droites, jambes dévoilées, pantalons, talons carrés et mini jupes deviennent les incontournables de la femme moderne des années 1960.

La mode en 1968 : de la haute couture au prêt-à-porter à travers deux créateurs français : André Courrèges et Pierre Cardin.